Descrizione

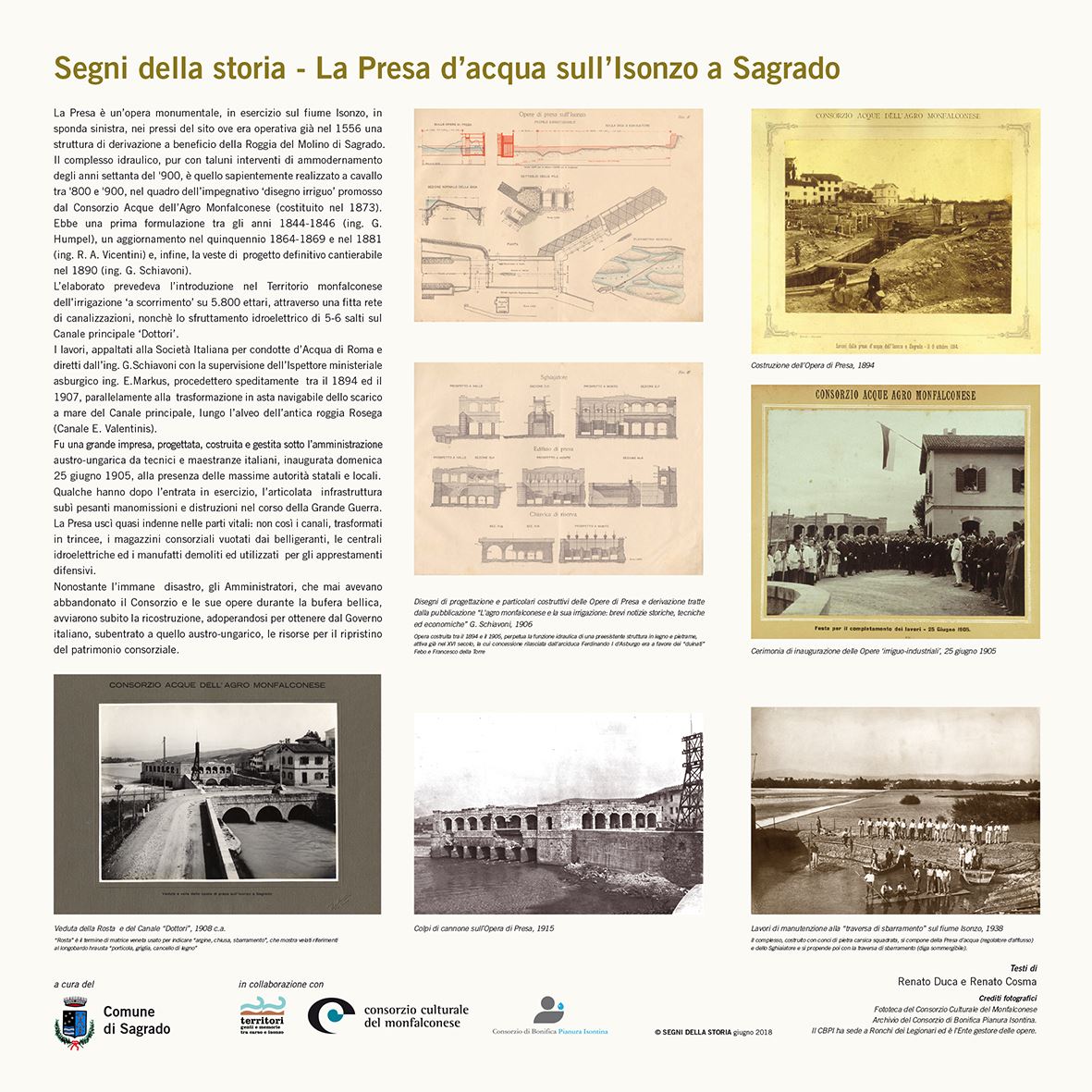

La presa è un’opera monumentale, in esercizio sul fiume Isonzo, in sponda sinistra, nei pressi del sito ove era operativa già nel 1556 una struttura di derivazione a beneficio della Roggia del Molino di Sagrado.

Il complesso idraulico, pur con taluni interventi di ammodernamento degli anni settanta del '900, e quello sapientemente realizzato a cavallo tra '800 e '900, nel quadro dell’impegnativo ‘disegno irriguo’ promosso dal Consorzio Acque dell’Agro Monfalconese (costituito nel 1873). Ebbe una prima formulazione nel ventennio 1844-1846 (ing. G.Humpel), un aggiornamento nel quinquennio 1864-1869 e nel 1881 (ing. R.A.Vicentini) e, infine, la veste di progetto definitivo cantierabile nel 1890 (ing. G. Schiavoni).

L’elaborato prevedeva l’introduzione nel Territorio monfalconese dell’irrigazione ‘a scorrimento’ su 5.800 ettari, attraverso una fitta rete di canalizzazioni, nonchè lo sfruttamento idroelettrico di 5-6 salti sul Canale principale ‘Dottori’.

I lavori, appaltati alla Società Italiana per condotte d’Acqua di Roma e diretti dall’ing. G.Schiavoni con la supervisione dell’Ispettore ministeriale asburgico ing. E.Markus, procedettero speditamente tra il 1894 ed il 1907, parallelamente alla trasformazione in asta navigabile dello scarico a mare del Canale principale, lungo l’alveo dell’antica roggia Rosega (Canale E. Valentinis).

Fu una grande impresa, progettata, costruita e gestita sotto l’amministrazione austro-ungarica da tecnici e maestranze italiani, inaugurata domenica 25 giugno 1905, alla presenza delle massime autorità statali e locali.

Qualche anno dopo l’entrata in esercizio, l’articolata infrastruttura subì pesanti manomissioni e distruzioni nel corso della Grande Guerra. La Presa uscì quasi indenne nelle parti vitali: non così i canali, trasformati in trincee, i magazzini consorziali vuotati dai belligeranti, le centrali idroelettriche ed i manufatti demoliti ed utilizzati per gli apprestamenti difensivi.

Nonostante l’immane disastro, gli Amministratori, che mai avevano abbandonato il Consorzio e le sue opere durante la bufera bellica, avviarono subito la ricostruzione, adoperandosi per ottenere dal Governo italiano, subentrato a quello austro-ungarico, le risorse per il ripristino del patrimonio consorziale.

Testi di Renato Duca e Renato Cosma

Il complesso idraulico, pur con taluni interventi di ammodernamento degli anni settanta del '900, e quello sapientemente realizzato a cavallo tra '800 e '900, nel quadro dell’impegnativo ‘disegno irriguo’ promosso dal Consorzio Acque dell’Agro Monfalconese (costituito nel 1873). Ebbe una prima formulazione nel ventennio 1844-1846 (ing. G.Humpel), un aggiornamento nel quinquennio 1864-1869 e nel 1881 (ing. R.A.Vicentini) e, infine, la veste di progetto definitivo cantierabile nel 1890 (ing. G. Schiavoni).

L’elaborato prevedeva l’introduzione nel Territorio monfalconese dell’irrigazione ‘a scorrimento’ su 5.800 ettari, attraverso una fitta rete di canalizzazioni, nonchè lo sfruttamento idroelettrico di 5-6 salti sul Canale principale ‘Dottori’.

I lavori, appaltati alla Società Italiana per condotte d’Acqua di Roma e diretti dall’ing. G.Schiavoni con la supervisione dell’Ispettore ministeriale asburgico ing. E.Markus, procedettero speditamente tra il 1894 ed il 1907, parallelamente alla trasformazione in asta navigabile dello scarico a mare del Canale principale, lungo l’alveo dell’antica roggia Rosega (Canale E. Valentinis).

Fu una grande impresa, progettata, costruita e gestita sotto l’amministrazione austro-ungarica da tecnici e maestranze italiani, inaugurata domenica 25 giugno 1905, alla presenza delle massime autorità statali e locali.

Qualche anno dopo l’entrata in esercizio, l’articolata infrastruttura subì pesanti manomissioni e distruzioni nel corso della Grande Guerra. La Presa uscì quasi indenne nelle parti vitali: non così i canali, trasformati in trincee, i magazzini consorziali vuotati dai belligeranti, le centrali idroelettriche ed i manufatti demoliti ed utilizzati per gli apprestamenti difensivi.

Nonostante l’immane disastro, gli Amministratori, che mai avevano abbandonato il Consorzio e le sue opere durante la bufera bellica, avviarono subito la ricostruzione, adoperandosi per ottenere dal Governo italiano, subentrato a quello austro-ungarico, le risorse per il ripristino del patrimonio consorziale.

Testi di Renato Duca e Renato Cosma