Introduzione al percorso

L’itinerario Memorie della Grande Guerra propone agli interessati, ai curiosi e ai turisti la possibilità di muoversi attraverso uno o più percorsi nelle diverse aree del Territorio, possibili attraverso la scelta dei molteplici siti, luoghi e monumenti che rievocano la storia del conflitto.

Carso

Il 28 luglio 1914 l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, innescando il primo conflitto mondiale. Un anno dopo, il 24 maggio 1915, con l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa, il Carso diventa teatro dei più cruenti scontri della prima guerra mondiale, le battaglie dell’Isonzo che costarono un enorme tributo di morti da entrambe le parti. La Grande Guerra è ricordata ufficialmente nel museo e nella zona sacra del monte San Michele e nel museo e al Sacrario di Redipuglia, ma tutto intorno il Carso reca ancora oggi le tracce del conflitto: dappertutto sono visibili i crateri lasciati dalle bombe e dalle granate, in parte nascoste dalla vegetazione, si incontrano le grotte usate come ricoveri e come postazioni dell’artiglieria. Paesi oggi ricostruiti, come il San Martino del Carso di Ungaretti, e luoghi come il Monte Sei Busi evocano disumane condizioni di vita in trincea e aspre battaglie all’arma bianca. Numerosi monumenti ci ricordano più che gesti eroici, scenari di morte e dolore. Tra questi il monumento agli Honved a San Martino del Carso, il Cippo Corridoni sopra Sagrado o quello ai Lupi di Toscana, nei pressi delle foci del fiume Timavo.

Collio

La Grande Guerra sul fronte italiano inizia a pochi passi dal Collio. Il 23 maggio 1915, infatti, sul ponte del fiume Judrio di San Rocco (Brazzano), località vicina a Cormòns, ha luogo la prima scaramuccia tra le forze italiane e le truppe dell’esercito austro-ungarico. Pochi giorni dopo, in seguito alla ritirata degli austro-ungarici, la guerra si sposta sull’Isonzo e il Collio, sloveno e italiano, diventa l’immediata retrovia del fronte, sottoposta spesso a cannoneggiamenti. Ville e palazzi diventano sede dei comandi (a Cormòns il palazzo Perusini, oggi Banca d’Italia, ospita la sede del comando del VI Corpo d’Armata del generale Luigi Capello) e ospedali (tra gli altri villa Dormisch a Brazzano, ad Angoris e villa Russiz a Capriva del Friuli), si costruiscono magazzini e baraccamenti. Tra le colline si installano postazioni di artiglieria, il Monte Quarin, la Subida e il colle di Medea diventano pinti di osservazione, mentre in diverse località si improvvisano cimiteri di guerra. I rilievi del Collio che si affacciano su Gorizia – il monte Calvario, i colli di Oslavia e di San Floriano – e lo strategico monte Sabotino diventano teatro di furiosi combattimenti fino ai primi di agosto del 1916, quando la Sesta battaglia dell’Isonzo culmina con la presa di Gorizia da parte dell’esercito italiano. Pochi sono oggi i segna della Grande Guerra sul Collio. Il dolce e armonioso paesaggio di boschi, vigneti e frutteti conserva però alcuni significativi monumenti, tra cui spicca il Monumento Ossario di Oslavia. Un’ulteriore testimonianza è offerta dai toponimi, quali il Lenziolo bianco, il Vallone della morte, il Dosso del bosniaco, nomi evocativi che ci riportano ai tempi in cui questi luoghi erano teatro di accesi e atroci combattimenti.

Terre dell'Isonzo

Con l’apertura del fronte dell’Isonzo, i paesi e i territori immediatamente a ridosso del fiume diventavano le retrovie delle prime linee. Nei paesi del Friuli austriaco abbandonati dalle famiglie che si rifugiavano nei campi profughi dei territori austro-ungarici (Wagna, Pottendorf, Gmund, Bruck), gli italiani arrivano ai primi gi giugno, prendendo progressivamente possesso di una struttura utilizzabile ai fini militari. L’avanzata italiana, effettuata con cautela, è rallentata tra l’altro dall’allagamento delle aree ai piedi del Carso causato dalla deviazione dell’Isonzo in corrispondenza della diga di Sdraussina-Sagrado per opera dei genieri della V Armata austro-ungarica. Col prosieguo della guerra si insediano le retrovie di un esercito combattente sempre più grande: si costruiscono magazzini, depositi, baraccamenti e cimiteri per i caduti (tra gli altri il grande cimitero Giacomo Venezian a San Pier d’Isonzo), campi per i prigionieri e aeroporti, mentre i comandi trovano alloggio nelle ville e nelle case signorili (villa Sbruglio a San Pier d’Isonzo, palazzo Mangilli e casa Tonca a Turriaco, ecc…). Gli edifici di grandi dimensioni (fornaci e fabbrica Modiano a Romans), le chiese (San Rocco a Turriaco…) e le scuole sono trasformati in posti di soccorso e ospedali.

I paesi a ridosso della linea dei combattimenti diventano quindi a tutti gli effetti degli obiettivi militari e per questo motivo vengono spesso cannoneggiati con gravi danni e vittime. I bombardamenti colpiscono e distruggono, tra l’altro, la chiesa parrocchiale e il campanile di San Pier d’Isonzo, le chiese di San Carlo a Dobbia e di San Valentino a Bistrigna, in comune di Staranzano.

Nell’inverno 1915-1916, a protezione di un eventuale contrattacco nemico, il comando italiano progetta il sistema difensivo del basso Isonzo, articolato su linee trincerate parallele al fiume, che si prolungava anche lungo le sponde del Torre e del Judrio. Le trincee blindate, mai utilizzate a causa della repentina ritirata sul Piave dopo la disfatta di Caporetto, sono oggi le uniche, scarse, tracce del conflitto in pianura.

I paesi a ridosso della linea dei combattimenti diventano quindi a tutti gli effetti degli obiettivi militari e per questo motivo vengono spesso cannoneggiati con gravi danni e vittime. I bombardamenti colpiscono e distruggono, tra l’altro, la chiesa parrocchiale e il campanile di San Pier d’Isonzo, le chiese di San Carlo a Dobbia e di San Valentino a Bistrigna, in comune di Staranzano.

Nell’inverno 1915-1916, a protezione di un eventuale contrattacco nemico, il comando italiano progetta il sistema difensivo del basso Isonzo, articolato su linee trincerate parallele al fiume, che si prolungava anche lungo le sponde del Torre e del Judrio. Le trincee blindate, mai utilizzate a causa della repentina ritirata sul Piave dopo la disfatta di Caporetto, sono oggi le uniche, scarse, tracce del conflitto in pianura.

Castellazzo di Doberdò

Quota 208

Il Vallone

Quota 144 Arupacupa

Cippo a Randaccio e ai Lupi di Toscana, Monumento della III Armata

Monte Debeli

Alture dello Zochet, Gradiscata e Forcate

Rocca di Monfalcone

Quote 85 e 121

Lago di Pietrarossa, quota 77 e la palude di Sablici

Monte Sei Busi

Monte Cosich

Cippo dedicato a Filippo Corridoni

Bosco Cappuccio

Area delle battaglie e Parco Ungaretti a Castelnuovo

Cannoniere italiane sul Monte Brestovec

Ara degli Arditi

Ossario di Oslavia

Monte Calvario

Monte Sabotino

Monte Fortin

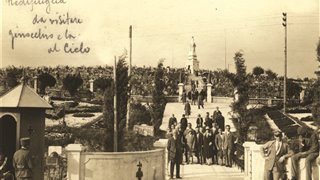

Sacrario militare di Redipuglia

Museo della Grande Guerra di Gorizia

Colle di Medea

Cimitero degli Invitti - Colle S.Elia

Dolina del XV Bersaglieri o "dei Cinquecento"

Parco tematico della Grande Guerra

Monte San Michele - Zona Sacra Monumentale

Museo Multimediale della Grande Guerra