Una serie di articoli di approfondimento curati da Angelo Visintin e Massimo Palmieri per approfondire la Grande Guerra e capirne cause ed effetti.

La guerra immaginata

Il clima culturale e politico-militare alla vigilia dello scoppio del conflitto: dalla firma della Triplice alleanza con la Germania e l’Austria Ungheria alla neutralità del governo italiano; dalla nomina del nuovo generale Luigi Cadorna alle disposizioni di nuovi preparativi militari.

Il clima diffuso in Italia nei confronti della guerra era inizialmente favorevole ed entusiasta, ma in poco tempo le preoccupazioni cominciavano ad affiorare. La guerra era diventata il prolungarsi di una sofferta vita di trincea intervallata dagli scontri contro le posizioni nemiche.

Il clima diffuso in Italia nei confronti della guerra era inizialmente favorevole ed entusiasta, ma in poco tempo le preoccupazioni cominciavano ad affiorare. La guerra era diventata il prolungarsi di una sofferta vita di trincea intervallata dagli scontri contro le posizioni nemiche.

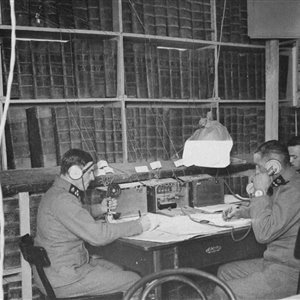

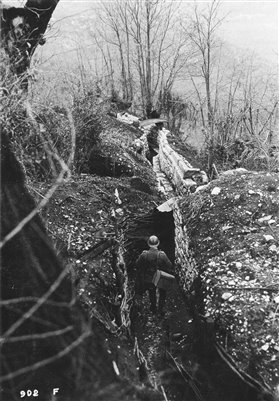

Guerra di trincea

Le trincee sono state uno dei simboli della Grande Guerra, e oggi traccia più significativa di quanto accaduto tra il 1915 e il 1918. Si trattava di scavi poco profondi nella roccia carsica, protetti da sacchi di terra e muriccioli di pietra che non offrivano un riparo sicuro dal nemico che distava pochi metri. I soldati erano costretti a condizioni di vita sofferenti. Dalle testimonianze estratte dai diari e dalla corrispondenza si evincono la demoralizzazione e il senso di estraneità imputabili ad una guerra presto diventata poco comprensibile nelle motivazioni e negli obiettivi. La paura e la voglia di scappare portarono anche al rifiuto di combattere, per il quale le rigide regole imposte dai comandi prevedevano punizioni.

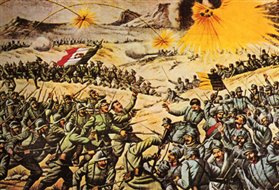

La guerra totale

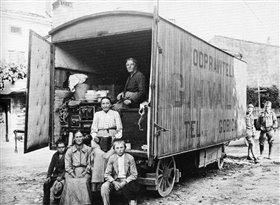

Il carattere nuovo della guerra, il suo essere “totale” comportò l’impiego di tutte le risorse a disposizione e il coinvolgimento dell’intera popolazione civile. Rapida fu la conversione alla guerra dei sistemi industriali che cominciarono a produrre materiale d’artiglieria, enormi quantità di munizionamento, armi a tiro rapido, attrezzature e risorse per la vita di trincea e il combattimento. La fabbricazione di guerra assorbì la maggior parte delle risorse e della mano d’opera. Vasta fu anche l’opera di propaganda il cui fine era quello di mantenere viva la volontà di proseguire il conflitto. Manifesti, cartoline e discorsi miravano a sottolineare i vantaggi della sicura vittoria e i tratti più spregevoli attribuiti al nemico.

La guerra dei civili

La Prima guerra mondiale conosce un’amplificazione del fenomeno della profuganza: tutto il fronte italiano vide esodi di popolazione che riguardarono non solo le zone di guerra, ma anche territori relativamente lontani dai combattimenti. Gli abitanti di queste aree vennero allontanati in direzione dei campi creati in Austria, Ungheria e altri paesi che li avrebbero ospitati. A ridosso della linea di combattimento l’esercito italiano e la popolazione rimasta dovevano affrontare il problema dell’occupazione. Il lavoro agricolo era ostacolato, le attività industriali e artigianali, sotto il tiro delle artiglierie, erano danneggiate o in stato di abbandono, e le condizioni di vita si facevano sempre più insopportabili. Questa la situazione più o meno simile nelle città di Gorizia, Trieste e Pola.

Popoli in guerra

L’esercito italiano trova le sue lontane radici nel modello di unificazione degli eserciti preunitari, a cui seguì una riforma basata sul “modello prussiano” negli anni Settanta dell’Ottocento. Allo scoppio della grande guerra le prime campagne costarono all’esercito italiano un pesante tributo in termini di truppe di prima linea e di ufficiali inesperti: era necessario sviluppare l’apparato militare. Anche in Austria-Ungheria l’assetto della struttura militare fu al centro di una integrale riforma e riorganizzazione della modalità di reclutamento. Nel testo a seguire questi due eserciti sono messi a confronto tra somiglianze e diversità.

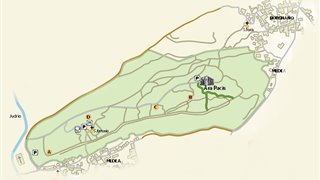

Territorio e Guerra

Il Carso e il fiume Isonzo sono stati il teatro principale della guerra italiana. A lungo gli eserciti italiano e austro-ungarico si sono scontrati su questo territorio, cambiato nel suo aspetto continuamente a causa dei continui assalti e cannonate. Anche i soldati si sono dovuti adeguare ad un territorio ostile nel clima, privo di risorse e difficilmente percorribile per i suoi dislivelli di quota. L’inospitalità del territorio metteva a dura prova la capacità di resistenza dei soldati, aggravava le condizioni dei feriti e facilitava la diffusione del contagio di malattie infettive. In un ambiente aspro e sassoso era difficoltoso scavare la roccia per la costruzione di ripari e fortificazioni, motivo per cui si ricorse alle doline, sfruttate con finalità diverse: luogo di raccolta di interi reparti, sedi di comando e postazioni di difesa. Le grotte e le caverne, la cui presenza è frequente sul territorio, furono invece luogo in cui costruire ricoveri.

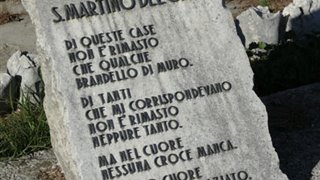

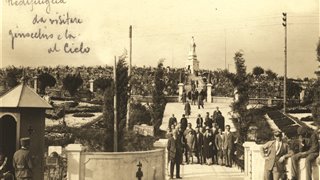

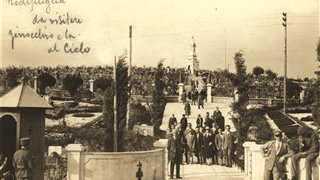

La memoria della guerra

Gli anni Venti e Trenta si nutrirono del ricordo della Grande Guerra: mausolei e sacrari, parchi, targhe, titolazioni, vie, cippi, sacelli e monumenti furono dedicati al ricordo dei caduti, le cui spoglie furono raccolte in cimiteri simbolo di sacrificio e sofferenza.

Diversa memoria è stata quella del periodo fascista, durante il quale il ricordo riferiva ai valori di eroismo e sacrificio del conflitto mondiale, e dell’immediato dopo guerra, quando valore assunsero l’onore e il patriottismo.

Diversa memoria è stata quella del periodo fascista, durante il quale il ricordo riferiva ai valori di eroismo e sacrificio del conflitto mondiale, e dell’immediato dopo guerra, quando valore assunsero l’onore e il patriottismo.