Il lavoro

Nel primo periodo di attività, l’organizzazione del lavoro era imperniato su alcuni gruppi detti principali: gruppo ferro, legno, meccanica, relativi alle categorie professionali di tracciatori, carpentieri ferro, ribattini, calafati, criccatori ecc.

Nel 1914 divenne direttore del Cantiere Augusto Cosulich, cui viene attribuita un’impostazione gerarchica con dei capi categoria che sovrintendevano alle squadre di cui erano responsabili delle modalità, dei tempi e dei ritmi del lavoro. Alla squadra venne data anche una contabilità a se stante con incentivi salariali di cui i capisquadra, i "mistri" erano sostanzialmente i dispensatori. Erano sempre i mistri che reclutavano le maestranze nel territorio e provvedevano alla scelta delle assunzioni ogni giorno davanti al Cantiere. Era ancora il mistro che contrattava con i capi categoria il cottimo per i lavori da portare a termine per la costruzione della nave sulla base dei disegni esecutivi ed egli accettava o no la proposta solo dopo averne parlato con i suoi operai. In una tale organizzazione del lavoro era conseguenziale un stretto rapporto di fiducia reciproca tra mistro e operaio. Gli operai "di mestiere" detenevano un forte potere contrattuale e pre-determinavano con una certa autonomia il cottimo, calcolando il loro guadagno globale. Nelle categorie nelle quali gli operai non avevano il potere contrattuale l’autorità del singolo capo o capogruppo poteva essere fonte di tensioni e di conflittualità: ne derivavano, in casi di decisioni ritenute ingiuste o arbitrarie, azioni individuali o collettive di protesta che potevano sfociare in manifestazioni e scioperi.

Riporta Benvenuti (BENVENUTI, 1988) che "non in tutte le categorie la gestione del lavoro ruotava attorno alla figura del "mistro". A bordo, ad esempio, ribattini e criccatori lavoravano a tariffa (tanto a chiodo, tanto a foro, con controllo settimanale da parte di un impiegato, che fa i conteggi per l'attribuzione del cottimo)". In particolare i ribattini, dopo i carpentieri (la seconda categoria per numero e per importanza, nella costruzione dello scafo) erano organizzati in squadre di tre o quattro (due adulti, il "ribattino" e il "contrador"; e uno o due ragazzi, lo "scaldabrocche" e, quando serve, il "ciapabrocche"), amministravano da sé i tempi di lavoro, e lo sforzo da erogare. Pur non essendo qualificati, erano tra le categorie che guadagnano di più (certo con grande dispendio di energia fisica). In questo sistema dal punto di vista dell’impresa ciò che importa, in realtà, è "l'efficienza" della forza lavoro, sia essa la "perizia" degli operai di mestiere, o la forza fisica e la disponibilità alla fatica della manovalanza, al di là di una razionalità programmatica del sistema e dall'assenza di un controllo centralizzato e di forme di coordinamento fra i vari procedimenti operativi. (cfr. BENVENUTI, 1988) Uno dei risvolti inevitabile di un lavoro impostato in tale modo fu il numero degli incidenti che tra il 1910 e il 1914 si verificarono all'interno del Cantiere: un numero nettamente più alto rispetto agli altri cantieri giuliani.

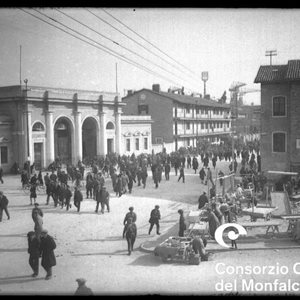

Nel 1914 divenne direttore del Cantiere Augusto Cosulich, cui viene attribuita un’impostazione gerarchica con dei capi categoria che sovrintendevano alle squadre di cui erano responsabili delle modalità, dei tempi e dei ritmi del lavoro. Alla squadra venne data anche una contabilità a se stante con incentivi salariali di cui i capisquadra, i "mistri" erano sostanzialmente i dispensatori. Erano sempre i mistri che reclutavano le maestranze nel territorio e provvedevano alla scelta delle assunzioni ogni giorno davanti al Cantiere. Era ancora il mistro che contrattava con i capi categoria il cottimo per i lavori da portare a termine per la costruzione della nave sulla base dei disegni esecutivi ed egli accettava o no la proposta solo dopo averne parlato con i suoi operai. In una tale organizzazione del lavoro era conseguenziale un stretto rapporto di fiducia reciproca tra mistro e operaio. Gli operai "di mestiere" detenevano un forte potere contrattuale e pre-determinavano con una certa autonomia il cottimo, calcolando il loro guadagno globale. Nelle categorie nelle quali gli operai non avevano il potere contrattuale l’autorità del singolo capo o capogruppo poteva essere fonte di tensioni e di conflittualità: ne derivavano, in casi di decisioni ritenute ingiuste o arbitrarie, azioni individuali o collettive di protesta che potevano sfociare in manifestazioni e scioperi.

Riporta Benvenuti (BENVENUTI, 1988) che "non in tutte le categorie la gestione del lavoro ruotava attorno alla figura del "mistro". A bordo, ad esempio, ribattini e criccatori lavoravano a tariffa (tanto a chiodo, tanto a foro, con controllo settimanale da parte di un impiegato, che fa i conteggi per l'attribuzione del cottimo)". In particolare i ribattini, dopo i carpentieri (la seconda categoria per numero e per importanza, nella costruzione dello scafo) erano organizzati in squadre di tre o quattro (due adulti, il "ribattino" e il "contrador"; e uno o due ragazzi, lo "scaldabrocche" e, quando serve, il "ciapabrocche"), amministravano da sé i tempi di lavoro, e lo sforzo da erogare. Pur non essendo qualificati, erano tra le categorie che guadagnano di più (certo con grande dispendio di energia fisica). In questo sistema dal punto di vista dell’impresa ciò che importa, in realtà, è "l'efficienza" della forza lavoro, sia essa la "perizia" degli operai di mestiere, o la forza fisica e la disponibilità alla fatica della manovalanza, al di là di una razionalità programmatica del sistema e dall'assenza di un controllo centralizzato e di forme di coordinamento fra i vari procedimenti operativi. (cfr. BENVENUTI, 1988) Uno dei risvolti inevitabile di un lavoro impostato in tale modo fu il numero degli incidenti che tra il 1910 e il 1914 si verificarono all'interno del Cantiere: un numero nettamente più alto rispetto agli altri cantieri giuliani.

La nascita del quartiere Panzano

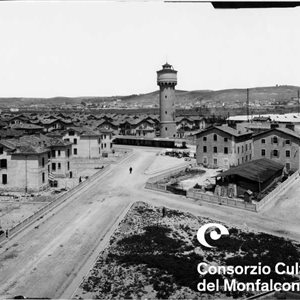

La crescita demografica determinata dalla domanda di forza-lavoro da parte delle industrie manifatturiere come il Cotonificio Triestino e con più forza dai Cantieri Navali, contraddistingue una fase di rapida accelerazione dei fenomeni insediativi.

Già nel 1908, con la richiesta al Comune di Monfalcone del «permesso di costruire un alloggio da adibire a dormitorio per operai», inizia la storia del villaggio operaio di Panzano; villaggio che alla data del suo completamento darà alloggio a circa 5000 persone e si configurerà come un nucleo urbano parallelo ma autonomo rispetto all'abitato di Monfalcone. Fino al 1913 la costruzione degli alloggi procede senza un vero progetto di villaggio, ma dal 1913 si costituisce l’Associazione Edile di Utilità Pubblica e si formula una prima ipotesi complessiva sulla spinta della grande espansione del cantiere nel dopoguerra.

Successivamente si assisterà alla conclusione della zona per la residenza operaia, della zona ville per impiegati e dirigenti e della rete dei servizi sociali: teatro, bagni, campo sportivo ecc...

Bibliografia:

MuCa - Museo della Cantieristica di Monfalcone, Organizzazione del Lavoro di Valerio Staccioli

MuCa - Museo della Cantieristica di Monfalcone. Quartiere Operaio, Luigi de Zucco

Già nel 1908, con la richiesta al Comune di Monfalcone del «permesso di costruire un alloggio da adibire a dormitorio per operai», inizia la storia del villaggio operaio di Panzano; villaggio che alla data del suo completamento darà alloggio a circa 5000 persone e si configurerà come un nucleo urbano parallelo ma autonomo rispetto all'abitato di Monfalcone. Fino al 1913 la costruzione degli alloggi procede senza un vero progetto di villaggio, ma dal 1913 si costituisce l’Associazione Edile di Utilità Pubblica e si formula una prima ipotesi complessiva sulla spinta della grande espansione del cantiere nel dopoguerra.

Successivamente si assisterà alla conclusione della zona per la residenza operaia, della zona ville per impiegati e dirigenti e della rete dei servizi sociali: teatro, bagni, campo sportivo ecc...

Bibliografia:

MuCa - Museo della Cantieristica di Monfalcone, Organizzazione del Lavoro di Valerio Staccioli

MuCa - Museo della Cantieristica di Monfalcone. Quartiere Operaio, Luigi de Zucco

Faccia a faccia, storie da riconoscere. Operai al lavoro nel cantiere di Monfalcone